https://snob.ru/profile/30651/blog/159188/

(краткая версия

Что (не) может объяснить приматолог-нейробиолог? — Троицкий вариант — Наука

https://www.trv-science.ru/2019/09/chto-ne-mozhet-obyasnit-primatolog-nejrobiolog/)

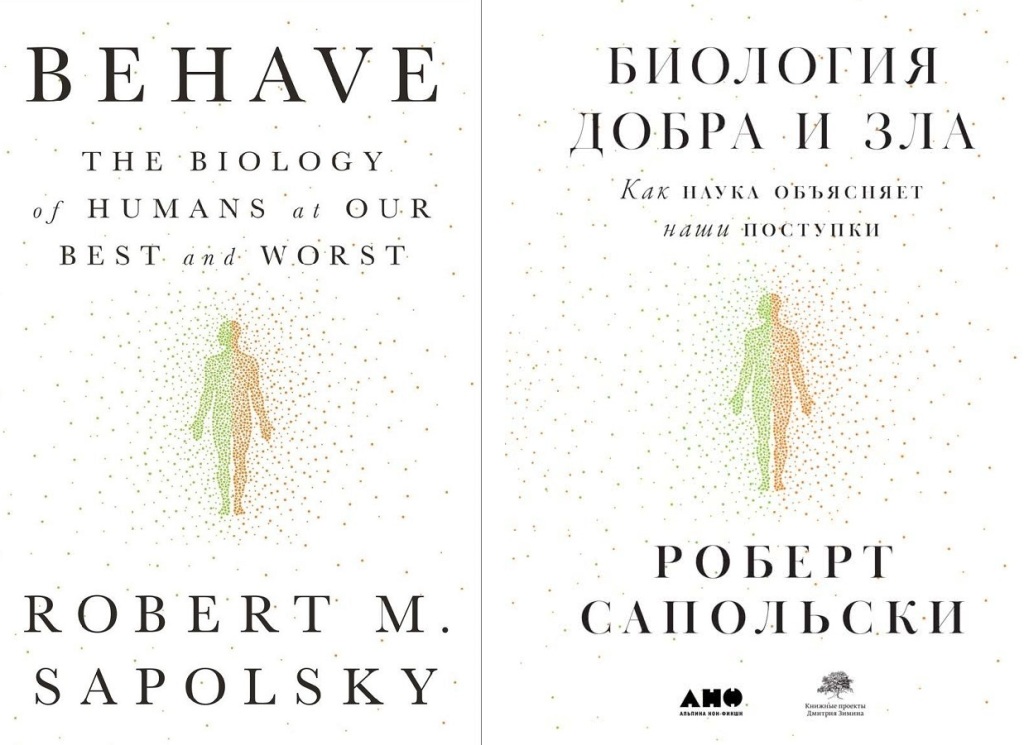

Наконец-то книга биолога не о том, чем человек похож на (других) животных, а о том, что человека отличает (в скобках – дань взгляду автора-приматолога на главный объект и субъект антропологии). Книга содержит интереснейший материал и заслуженно стала одним из «книжных проектов Дмитрия Зимина». (Русский перевод, однако, полон ошибок и отсебятины, начиная с названия. Поэтому все цитаты ниже – в моем переводе.)

Не нашел я в книге самое очевидное отличие человека – способность к творчеству, к изобретательству, благодаря которому люди меняли и меняют свой образ жизни со скоростью, невиданной у (других) животных. Зато много чего рассказано о невидимом инструменте творчества – о способности к «символическому языку»:

«Символический язык принес огромные эволюционные преимущества», а «высшее проявление символичности языка – наше использование метафор».

Нейробиолог объясняет, как новая — невидимая, психическая — способность человека биологически управляет его старыми животными силами в осязаемо-земном материальном мире. Однако «способности символично-метафоричного мышления появились столь недавно [~50 тыс. лет], что наш мозг, если угодно, окрыляет их, импровизируя на лету, когда имеет дело с метафорой. В результате мы плохо различаем метафорическое и буквальное, забывая, что ‘это лишь фигура речи’; и следствие этого — наши самые лучшие и самые худшие поступки».

Метафоры предполагают язык чувственных образов, а не просто формальные символы неких материальных явлений. Окрылить можно лишь эмоциональный образ, но не абстрактную идею. На взгляд историка науки, символичная метафоричность языка — лишь часть ключевой способности человека «материализовать» воображаемые конструкции – относиться с полной серьезностью к ним, а иногда материализовать в буквальном смысле. Любое изобретение начинается с воображания, с некоторой идеи, некого образа. И, если верить Эйнштейну, «воображение важнее знания, потому что знание ограничено, а воображение способно охватить весь мир, стимулируя прогресс». Лишь в воображении живут и моральные идеи – представления о самом человеке, о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо».

Изобретение каменного топора, радикально изменив жизнь сородичей изобретателя, само по себе к морали отношения не имело. Моральное измерение возникло, лишь когда этим топором кто-то убил «ближнего своего». Решится ли этот «кто-то» убить, зависит от того, какие метафоры живут в его воображении, в его сознании. Если там живет метафора «все мы – дети одного Отца», то вряд ли. Метафора эта возникла за тысячи лет до того, как генетики и антропологи обнаружили, что все ныне живущие люди – потомки одной праматери и одного праотца («Митохондриальной Евы» и «Y-хромосомного Адама»), а то, что эти прародители рода человеческого жили в разное время, не отменяет всеобщего братства-сестринства.

Автор не ставит вопрос, как человек понимает (правильно или нет) метафоры другого человека? И не обсуждает, как возникают и как передаются системы «общепонятных» метафор. Но фактически подсказывает ответ, обсуждая различие КУЛЬТУР — как разных СИСТЕМ МЕТАФОР. А важнейшим системообразующим источником метафор автор-биолог назвал РЕЛИГИЮ:

«Религия, вероятно, — это самое значительное изобретение, определяющее культуру, невероятно мощный катализатор как самого лучшего, так и самого худшего в нашем поведении». «Поразительно разнообразие тысяч религий, изобретенных нами», и каждая «отражает ценности той культуры, которая её изобрела или приняла, и очень эффективно передает эти ценности далее». «Мы строим культуры, исходя из верований об устройстве жизни, и способны передавать эти верования на протяжении многих поколений, даже когда людей разделяют тысячелетия, как это делает вечный бестселлер – Библия».

При этом сам автор – атеист:

«В детстве я с глубоко религиозным чувством соблюдал все предписания ортодоксального иудаизма. Но в возрасте около 13 лет всё моё сооружение рухнуло. С тех пор я не способен ни к какой религиозности или духовности и, скорее, замечу разрушительные стороны религии, чем благоприятные. Мне, однако, нравится быть рядом с религиозными людьми, меня трогает их жизненная позиция, но в то же время я совершенно не понимаю, как они могут верить во все эти свои штуки. И страстно хотел бы, чтобы мог и я».

Это ёмкое признание говорит, во-первых, о жизненной мудрости иудаизма, сделавшего 13 лет возрастом совершенолетия, начиная с которого человек сам отвечает (перед Богом) за свои действия. В этом возрасте и Эйнштейн перешел от глубокой традиционно-религиозной веры к “прямо-таки фанатическому свободомыслию”, как он написал. Аналогичный переход в том же возрасте совершил Андрей Сахаров от православия. Так что, библейская картина мира, воспринятая детским сознанием, не мешает взрослому свободомыслию. А возможно и помогает человеку с сильным интеллектом и независимым характером, вселяя в его сознание библейскую метафору человека свободного и ответственного за свои действия, потому что «просто-напросто» таким его создал Творец мира.

Чем же биологу-вероотступнику симпатичны его бывшие единоверцы? Не остался ли он их единоверцем в чем-то очень важном, даже не признавая реальность чего-либо сверхъестественно-неземного? Он сам же подсказывает мысль, что это «очень важное» — общие метафоры, как «самоочевидные истины», определяющие культурную общность в делах земных – в восприятии себя самого и ближних своих. Для американского биолога, полагаю, самоочевидные истины, помимо неотъемлемого права человека на свободу, включают веру в то, что следует с любовью относиться к ближним своим, помогать сироте и вдове и не обижать пришельца. Все эти истины будущий биолог впитал, приобщаясь к вполне определенной культуре прежде всего в семье, а потом и за ее пределами еще до 13 лет. И поэтому позже, знакомясь с историей своей страны, легко, думаю, принял историческую формулировку 1776 года: “Мы считаем самоочевидными истинами то, что все люди созданы равными, что они наделены своим Создателем определенными неотъемлемыми правами, среди которых — права на жизнь, свободу и стремление к счастью, а чтобы обеспечить эти права, учреждаются правительства, власть которых основана на согласии управляемых”.

Повзрослев, биолог-атеист, вероятно, предпочел бы опустить слова «своим Создателем», но мог и не требовать этого из уважения к отцам-основателям нового государства. Главное – вполне земные и самоочевидные истины о том, как обустраивать жизнь.

Напомню, что эпитет «самоочевидные» в Декларации независимости появился благодаря первому великому физику Америки – Б.Франклину, который предложил в черновом тексте Т.Джефферсона заменить этим словом эпитеты «священные и неоспоримые». Религиозные представления отцов-основателей были весьма разными, но все они были библейскими теистами и все согласились с предложением Франклина. Они, мятежники в глазах британского короля, мыслили самостоятельно и в политике, и в религии. Джефферсон, в частности, задолго до Льва Толстого составил «сводное Евангелие», опустив все упоминания о чудесах.

Самоочевидные истины «не требуют доказательства», т.е. принимаются, как говорится, на веру и в науке называются аксиомами. Аксиомы геометрии Эвклид изобрел, опираясь на всем доступный обыденный опыт. Современные физики, начиная с Галилея, изобретают свои аксиомы – фундаментальные понятия и законы, опираясь на изощренные физические опыты, отталкиваясь от этих опытов и взлетая к аксиомам на крыльях изобретательной интуиции.

Аксиомы моральные тоже принимаются на веру, но рождались они, как думает и биолог-атеист, исторически в религиозных формах – в формах религиозных образов, соединенных в Священных Преданиях. Наиболее продвинутые Предания основаны на своих Священных писаниях. Из религиозных форм моральные аксиомы извлекают и применяют – сознательно или не очень – не только философы для своих теорий, но и религиозные практики в обыденной жизни. В отличие от объективных истин естествознания религиозно-ценные истины, как и любые культурные истины, можно назвать интерсубъективными, поскольку они разделяются лишь носителями данной культуры, и то не всеми.

Культурное разнообразие человечества – «экспериментальный» факт, который автор-биолог пытается связать (на мой взгляд, неубедительно) лишь с географическими-климатическими обстоятельствами формирования культур. Долгие века географической разделенности-изоляции, конечно, способствовали различию культур, но содержание каждой – результат загадочного соединения разнородных факторов, включая роль великих культурных изобретателей, рождение которых науке не подвластно.

Само желание найти естественно-научную причину разнообразия культур говорит о «наукопоклонстве». Величие современной науки, однако, проявилось не только в могуществе инструментов, подсказанных наукой, но и в обнаружении пределов могущества науки. Невозможен вечный двигатель, невозможно разогнать тело до скорости большей световой, невозможно сколь-угодно точно измерить одновременно положение и скорость.

Вера в существование законов истории, подобных законам естествознания, стала побочным следствием триумфально-практических успехов науки, начиная с изобретения телеграфа в 1830-е годы. А убедительно опровергает эту веру именно история современной науки, которая не только родилась в Европе в 17-м веке, но и, вплоть до 20-го, развивалась только в Европе, хотя до 16 века европейцы осваивали достижения трех цивилизаций Востока – Китая, Индии и мира Ислама. Загадочная евроцентричность современной науки особенно остро выражена «вопросом Нидэма», ответить на который можно, указав ключевые отличия современной науки от до-Галилеевской и европейской культуры от культур Востока.

Идея общечеловеческой этики, общечеловеческих ценностей, увы, не является общечеловеческой, и до нашего времени дожили очень разные системы культурных аксиом, самоочевидных лишь для их носителей. Если представление о человеке, как этическую основу данной культуры, назвать гуманизмом, то европейский, он же библейский, гуманизм отличается от других форм невероятно высоким статусом человека, его неотъемлемым правом на свободу, прежде всего на свободу познания.

На фоне первобытной этики в цивилизациях Востока изобрели/открыли другие продвинутые формы гуманизма. Говоря «в двух словах», в Китае были выше всего ценности общины: отдельный человек вне общины так же немыслим, как пчела вне улья – без коллективно собранного меда, а высшая ценность – гармония жизни улья. В Индии материальный мир считался иллюзорным источником реальных страданий, но любой человек волен стать на путь «просветления», избавляясь от мирских соблазнов-радостей-невзгод, чтобы улучшить свое следующее перерождение и в конце концов вырваться из колеса страданий.

Если говорить о России и Европе, то главный «водораздел» в культурном разнообразии можно обозначить вопросом Раскольникова: «Тварь ли я дрожащая или право имею…?». К этому вопросу он почему-то пришел под впечатлением от неродной религии: «О, как я понимаю “пророка”, с саблей, на коне. Велит Аллах, и повинуйся “дрожащая” тварь!… Повинуйся, дрожащая тварь, и — не желай, потому — не твое это дело!».

Отечественное крепостное рабство давало не меньше оснований отрицать право человека на свободу, и этому соответствовало идолопоклонство в православных декорациях, обычное в России. Это видел Николай Лесков, глубоко и свободно верующий внук православного священника, “самый русский из русских писателей, знавший русский народ глубже и шире других”. В его романе “Соборяне”, главный герой о. Савелий – в середине 19-го века — подытожил свои наблюдения и переживания в дневнике: “ …христианство еще на Руси не проповедано…».

Век спустя это наблюдение подкрепил выдающийся православный священник и богослов Александр Шмеман, убежденный, «что в Православии – вся Истина, все ответы, действительно – спасение», но с горечью писавший: «Эмпирическое Православие насквозь проникнуто идолопоклонством, причем главный идол – оно само… идолопоклонством, а так же страхом, триумфализмом, нарциссизмом… О чем бы ни говорили «православные», они неизменно говорят каким-то приподнято-фальшивым тоном и при этом безответственно…». Вопреки традиционному отождествлению православности с крестьянством, он считал, что «именно крестьянство растворило христианство в язычестве», а, с другой стороны, в способе жизни таких людей, как А.Д. Сахаров, в их “мировоззренческом и моральном максимализме” видел больше христианского, чем в риторике иных клириков.

Священник-богослов задолго до биолога-атеиста пришел к тому, что “«религия» – худшее и лучшее в человеке. Не только лучшее, а тоже и худшее.” «Религия» в кавычках и «православные» в кавычках вызывали горькое недоумение у священника А. Шмемана. При этом, к некоторым людям, совершенно нецерковным (и, значит, неправославным), он ощущал симпатию, а люди образованные, культурные и неверующие вызывали у него не меньшее недоумение. Например, Исайя Берлин: «Талантливый, блестящий, умный, правдивый – все на месте. Но как может он не верить! Мне все чаще кажется, что настоящий вопрос – не о том, как возможна вера, а о том, как возможно неверие».

Симметрично, атеист-биолог ощущал симпатию к некоторым религиозным людям и признавался, что «совершенно не понимает, как они могут верить».

Похоже, что в обоих случаях главной оказалась моральная ( а не а/теистическая) общность — или, в терминах автора-биолога, общность культурных метафор, определяющих отношение человека к земным явлениям, прежде всего, к другим людям и к самому себе. Речь идет о библейском гуманизме, который исторически сформировался под воздействием библейского мировосприятия, растворился в разных культурах Западной цивилизации, сам по себе не требует религиозного обоснования, и может объединять теистов с атеистами при взаимном недоумении от различия религозных способностей и потребностей.

Ослабить это недоумение могло бы жизненное наблюдение свободно мыслящего и свободно верующего акад. Б.В. Раушенбаха (1915-2001), согласно которому способности к религиозному мировосприятию, как и все способности, распределены неравномерно, а на глубокое религиозное чувство способны примерно 10% людей. Остальные ведут себя «так, как принято в обществе». Данные истории, социологии и психологии подкрепляют эту оценку с одним важным добавлением: примерно такую же долю составляют «глубоко неверующие». Глубоких теистов и глубоких атеистов объединяет повышенная способность к самосознанию и потребность в самопознании, а разделяет их то, какой инструмент мышления преобладает – образный или логический, интуитивный или аналитический.

Священник-богослов А. Шмеман, вглядываясь в идолпоклонство «эмпирического православия», цитирует автора американо-французского и протестанско-католического происхождения: «Многие христиане на место Бога ставят идола, которого сами смастерили из всякой всячины, называют его Богом, и усердно ему поклоняются«. Слово «христиане» здесь уж точно надо было взять в кавычки, поскольку главный сюжетный конфликт Библии – противостояние идолопоклонству. Идолопоклонник тоже верует, но в нечто совсем иное, чем библейский теист, даже если они участвуют в одинаковых церковных ритуалах и оба знают текст Библии наизусть. Ключевое различие их верований проще всего выразить формулой Достоевского-Раскольникова «Человек — тварь дрожащая или имеет право на свободу».

Воцерковленный человек может быть идолопоклонником, если считает свои отношения с богом «взаимовыгодными», т.е., отдавая «богу богово» — ревностно исполняя все положенные обряды, верит, что бог «за это» обеспечит его земное и загробное благополучие. Такая вера опирается на обыденный опыт взаимоотношений с сильными мира сего, начиная с детских впечатлений в семье. Гораздо труднее и «сверхъестественнее» идея Библейского Бога, всемогущего Творца Вселенной, который наделяет человека свободой выбора принимать или отвергать Его заповеди о добре и зле и главную заповедь о любви.

Атеист, в сознании которого не укладываются ни Библейский Бог, ни идолы, может подумать, что их сверхъестественные различия его не касаются вовсе. Различия эти, однако, проявляются в земной жизни, если верить американскому нейробиологу-атеисту, в базовых культурных “метафорах”, в моральных принципах, которые люди данной культуры, независимо от их а/теизма, считают самоочевидными, т.е. «свято верят» в них.

Осмысление-обоснование своих моральных принципов возможно лишь для человека достаточно взрослого, а «что такое хорошо и что такое плохо», хотят знать уже малыши в возрасте «от 2 до 5». Они впитывают родную культуру, включая моральные представления, из своего ближайшего культурного окружения. Если с ребенком в семье обращаются как с «даром Божьим», а не как с «тварью дрожащей», велика вероятность, что ребенок вместе с родным языком усвоит и свое право на свободу. Забудет, как его усваивал, но будет им пользоваться, как чем-то самоочевидным. И тогда будет легче признать такое же право за другими.

Европейский атеизм, громко заявивший о себе в 18-м веке, был фактически плодом библейского гуманизма, развитием права на свободу познания мира и самопознания. Просвещенных европейских атеистов можно назвать библейскими атеистами. У них больше общего с библейскими теистами, чем у «православных» идолопоклонников с православными христианами.

В недавнем интервью Борис Зимин (сын Дмитрия Зимина) заметил: “по каким-то причинам слишком большое количество людей в стране устраивает та плоская, противоречивая, ПРАКТИЧЕСКИ РЕЛИГИОЗНАЯ КАРТИНА МИРА, которую общими усилиями вдалбливает в головы населения вся пропагандистская машина Российской Федерации.”

Рискну угадать основную аксиому этой «практической религии»:

человек – тварь дрожащая и может надеяться лишь на крепкую руку помощи грозного, но доброго царя, хоть тому и мешают сволочи бояре.

В какие мифы, легенды и обряды облачается эта аксиома, не так важно. Среди приверженцев этой религии — и «православный» идолопоклонник, презирающий всех неправославных, и патриот-сталинист, мечтающий надавать по мордасам всем загранцам, которые не хотят доверчиво прижаться к великой России. Возник и синтез этих двух типов – почитатели икон Сталина.

Для тех и других доходчиво-плоская простота этой религии — большой плюс, а большие минусы они находят во всех других религиях, атеизмах и уж точно в смехотворной фантазии о том, что кажный человек, дескать, имеет право, да еще неотъемлемое, на свободу. Ишь чё захотели! А где же обязанности? Раньше думай о Родине, а потом о себе! «Любите родину мать вашу…»

С другой стороны морального водораздела, свободолюбие объединяет людей с разными другими верованиями: православных, атеистов, иудеев и буддистов, лютеран и кальвинистов…, которые, согласно соцопросам, составляют ныне процентов десять населения России. Маловато, но гораздо больше, чем было сто лет назад. Увеличивает эту долю просвещение и самопросвещение под влиянием испытанного в жизни и прочитанного в сети и на бумаге, прежде всего просвещение активной части общества (составляющей, как считается, ~ 20%). В частности, «книжными проектами Дмитрия Зимина», подобными обсуждаемой книге.

Свободолюбие, объединяющее людей разных верований, можно назвать религией, поскольку оно сводится к вере в то, что у человека есть неотьемлемое право на свободу, ограниченное лишь таким же правом других людей. Сказав это, я прежде всего вспомнил два известных мне примера.

Андрей Сахаров считал “религиозную веру чисто внутренним, интимным и свободным делом каждого, так же, как и атеизм”, и знал, что “люди находят моральные и душевные силы и в религии, а также и не будучи верующими”. В его близком окружении преобладали атеисты: отец, любимый учитель, обе жены, большинство друзей и коллег. А среди правозащитников рядом с Сахаровым теистов и атеистов было примерно поровну.

Другой пример открылся мне лет двадцать назад, в интернетной публикации беседы журналистки с поэтами Семеном Липкиным и Инной Лиснянской. О них я слышал от Лидии Чуковской, которая говорила о своих друзьях с какой-то ласковой улыбкой, любуясь жизненным союзом очень разных личностей. Из публикации я узнал, что различие было также и религиозным: он – иудей, она – православная. А Лидия Корнеевна, по ее собственному выражению, была «к религии неспособна».

Текст той давней беседы, проведенной Юнной Чуприниной и опубликованной в «Общей газете» (18.09.1997), с сайта этой газеты почему-то убрали, поэтому делюсь текстом, который вынул когда-то из «сети свободы».

“Покурим, Семен Израилевич?”

С этого вопроса начался роман поэтов Семена Липкина и Инны Лиснянской, которые вместе уже 30 лет и в этом году сыграли свадьбу. По знаку судьбы, в литературной энциклопедии эти фамилии идут одна за другой. Семен Израилевич ЛИПКИН — прекрасный поэт и блестящий переводчик классической поэзии и народных сказаний с таджикского, калмыцкого, узбекского, кабардинского, киргизского языков. Лауреат гамбургской Пушкинской премии. Инна Львовна ЛИСНЯНСКАЯ — тонкий лирик, автор нескольких поэтических книг. Об их творческой жизни известно предостаточно. А вот о жизни совместной — а точнее, об известном им одним секрете «уживания» — знают гораздо меньше.

Инна Львовна: Некоторые думают, что мы с Семеном Израилевичем пишем в одной традиции. И жестоко ошибаются. Может быть, это покажется вам банальным, но мы с ним — абсолютные противоположности. А противоположностям суждено сходиться.

Инна Львовна и Семен Израилевич, Он и Она, встретились в Доме творчества писателей в Малеевке. Встретились — познакомились. Все началось с невинной вредной привычки: в том далеком январе 1967 г. оба курили. Инна Львовна частенько говорила: «Покурим, Семен Израилевич?» Эта фраза и стала залогом их будущего союза. Семен Израилевич давно бросил курить, Инна Львовна, к его неудовольствию, и сегодня «бешено» курит. Но если необходимо обсудить что-то серьезное, оба вспоминают: «Покурим, Семен Израилевич?» Усаживаются и начинают разговаривать.

Она: В свое время я часто раздумывала — почему мы встретились, почему полюбили. Ведь у каждого в то время были свои семьи и своя устоявшаяся жизнь.

Семен Израилевич был очень хитрый ухажер: все время мне внушал, что я некрасива. Это меня удивляло и даже возмущало. Все время вспоминала строчки из Ахматовой: «Если ты у ног моих положен, ласковый, лежи». И думала: подожди, придет время, и ты будешь у моих ног. (Смеется.)

Он: Сам не знаю, как я мог быть так груб. Скорее всего, оборонялся от зарождающегося чувства. Я ведь старше Инны Львовны на целых 17 лет. Когда мы познакомились, не понимал, что меня к ней потянуло. Я как раз пережил некоторое личное разочарование и почему-то сразу доверил Инне Львовне, малоизвестному человеку, свои переживания.

Она: Меня же в первую очередь поразил ум Семена Израилевича. По мне, так глупость убивает всякую любовь, самую страстную. И только ум ее поддерживает и освящает.

Мы на самом деле совершенно противоположные натуры. Семен Израилевич педантичен и аккуратен, я, к сожалению, совершенно разбросанна. Но мы идем друг другу навстречу: за те 30 лет, что мы вместе, я, например, стала аккуратней и в доме, и во времени, и в стихах.

Он: Ты исчерпала тему. (Смеется.) Конечно, у нас, как и у всяких людей, бывают споры. Но никогда не бывает бытовых разладов. Инна Львовна более тверда в своих убеждениях, я более либерален. Нельзя забывать: помимо того что мы муж и жена, мы еще и литераторы. Не скажу — поэты, именно литераторы. Которые не только уважают, но и ценят друг друга.

О Семене Израилевиче и Инне Львовне ходят разнообразные симпатичные слухи. Например, рассказывают, что когда у кого-то из них выходит новая книжка стихов, они дарят ее друг другу с трогательными надписями. Оказалось, так и есть. Более того, прочтя сборник Инны Львовны «Из первых уст», Семен Израилевич сочинил резюмирующую надпись: «Книгу прочел… Что живее отрад, в чем пониманье обоих заветов? Все! Заключаю тебя в первый ряд нынешних русских поэтов».

Она: Он не только свои впечатления оставляет. Иногда прямо на полях выставляет отметки: это стихотворение или даже строчка — пять, это — три с минусом. Причем не только мне.

Он: Стихи сыграли большую роль еще при нашем сближении. А началось все с того, что стихи, которые Инна Львовна показала, мне не понравились. Хотя по отдельным строкам я решил, что она гораздо талантливее меня, просто гораздо меньше знает.

Она: А знаете, как интересно получилось с этими стихами? В одном из издательств мне сказали: ничего из того, что вы принесли, мы печатать не будем. Это слишком далеко от народа и чересчур религиозно. Нам не нужны вторые Ахматовы и Цветаевы. А я на это: «Вам и первые не нужны». Но они все же предложили: «Вы много пишете, вот и принесите что-нибудь похуже, а еще лучше — самое плохое, что у вас есть, — тогда напечатаем». В той книжке, по которой Семен Израилевич меня судил, были собраны самые неудачные стихи.

Зато я знала стихи Семена Израилевича еще до нашего знакомства. В те времена его не печатали, но в 62‑м году я попала на один вечер в Дом литераторов. Там выступали Арсений Тарковский, Слуцкий, Глазков — главным образом переводчики, коллеги Семена Израилевича. И помню, как меня поразила поэма Липкина «Техник-интендант». Это замечательное произведение с новым взглядом на войну, новым ее ощущением, о чем впоследствии говорил Иосиф Бродский.

С того времени, как мы стали жить вместе, я всегда — первый читатель Семена Израилевича. В отличие от Липкина: ведь он может так резко выразиться, что я пугаюсь. В моей жизни был период — года два, — когда я совсем ничего ему не показывала, только уже вышедшие журналы.

Он: Неужели так было целых два года?

Она: Вы читали записные книжки Ахматовой? Читаешь и понимаешь, что ей было просто невозможно продолжать жить с Гумилевым. Она боялась, что ее будут считать его ученицей. Ничего удивительного, ведь Ахматова — характер, великий поэт, и в своем эгоцентризме, и в построении своей биографии. Кроме того, когда она боялась прослыть ученицей, она была молода, чего не скажешь обо мне. Да и кто такая я?

Это случилось уже в феврале 1997 г. В квартиру Липкина и Лиснянской позвонила Белла Ахмадулина. На вопрос о том, где хозяева, женщина, которая помогает поэтам по дому, ответила: «А их нет. Ведь у нас такое событие, такое событие». Ахмадулина перезвонила позже. «Что случилось?» — «У нас радостное событие». — «Премия, что ли?» — начала гадать Белла Ахатовна. Да так и не угадала. Дело в том, что после 30 лет совместной жизни Инна Львовна и Семен Израилевич официально зарегистрировались. Свадьбу играли три дня. Один из гостей, писатель и старый друг семьи Евгений Попов, упомянул о ней в колонке светских новостей и тем самым превратил событие семейной жизни в факт светской хроники.

Он: На самом деле мы стали жить как муж и жена в 67‑м году. Но в прежней семье у меня было четверо детей, и я не сразу смог их оставить. Более того, я дал слово жене, что никогда с ней не разведусь. И слово держал, хотя уже понимал, что это ошибка. В 78‑м я ушел к Инне Львовне окончательно. Но тут началась история, связанная с альманахом «Метрополь», нас преследовали. И я, честно говоря, боялся, что если начну дело о разводе, это повредит всем.

Сегодня мне уже много лет. Помните, как мужики говорили о Льве Толстом: «Там его давно ждут». Я, конечно, не равняюсь с Толстым, но меня тоже уже ждут. Я решил, что настала пора завершить затянувшееся дело. И первым делом купил Инночке кольцо.

Она: Теперь, когда у Семена Израилевича плохое настроение или он на меня рассердится, я всегда показываю палец и колечко, и мы начинаем смеяться.

Вначале я очень переживала, что наши отношения не были узаконены. Но вскоре привыкла: мы живем под одной крышей, и слава Богу. Даже отговаривала Семена Израилевича от этой затеи, вроде мы уже стары для этого. Но когда наконец обратилась в официальную жену, то почувствовала какое-то облегчение. И радость. Да и Семен Израилевич — он во всем любит порядок — стал поспокойней.

Сама я смогла оставить прежнюю семью гораздо быстрее. Хотя моя дочь, ныне писательница Елена Макарова, была моложе детей Семена Израилевича, ей было всего 16. Но жить во лжи для меня всегда было невозможно. Да и вообще я прытче.

Он: Еще молода дэтына. (Смеется.)

Как-то утром, много лет назад, Семен Израилевич вышел из дому. У него тогда только начиналась так называемая грудная жаба, и на свежем осеннем воздухе сразу сжалось сердце. Прежде чем пойти куда-то по делам, Семен Израилевич постоял минутку-другую на ступеньках у парадного. Вдруг проходит мимо него человек огромного роста. И говорит, показывая на Семена Израилевича пальцем: «У вас есть поэмы, у меня есть поэмы. Вы великий поэт, я великий поэт. Меня зовут Рейн». Так Семен Израилевич «познакомился» с поэтом Евгением Рейном.

Он: Спустя много лет Рейн пригласил меня участвовать в литературном и абсолютно аполитичном альманахе. Он назывался «Метрополь». С еще одним «метропольцем», Василием Аксеновым, я тогда почти не был знаком, знал его как сына Евгении Семеновны Гинзбург. В ее однокомнатной квартире, в то время принадлежавшей Аксенову, все и производилось.

«Метропольцы» были гораздо моложе меня. Инна Львовна, хотя и старше, скажем, Ахмадулиной, но они принадлежат к одному литературному поколению. Другое дело — я. Не случайно Аксенов потом вывел меня в одном из романов как «грузина», единственного старика в компании.

Она: А меня этот альманах в первую очередь привлек заверениями в том, что не будет никакой цензуры, никто не будет ничего вычеркивать. Для меня как для идеалиста это казалось самым важным.

И в таком разговоре — о любви — надо различать два понятия: идеализм и цинизм, два типа людей — идеалистов и циников. «Кто был ни с чем, тот станет всем» — это присутствует уже в Библии. Тот, кто слушает Господа Бога, пусть он нищ, возвысится.

Тот, кто не внимает Богу, унизится. В нашем обществе этот постулат восприняли атеистически: «Кто был ничем, тот станет всем».

Это, безусловно, не значит, что если какой-то человек живет богато, он обязательно циник. Даже при том расслоении жизни, какое сегодня происходит, мы живем нормально, мы не нищие. И наш разговор с большинством враз разбогатевших — это не разговор нищего с богатым, а разговор идеалистов с циниками.

Он: Любовь — это не только отношение мужчины к женщине и детей к родителям. Самое главное, это понимание того, что любовь есть Бог, а Бог есть любовь. Надо просто любить Бога и его создания.

Циник не может любить никого, кроме себя. И жену, и ближних он любит только как приложение к себе, как обслугу своей любви. Именно из любви к себе рождается тоталитаризм и национал-социализм. Такие люди встречались всегда. Но, как мне кажется, сегодня их особенно много.

Мы как будто завоевали абсолютную свободу, но при этом утеряли чувство любви к человеку. В первую очередь благодаря атеизму. И главным образом — атеизму воинствующему. Когда я был ребенком, я сам видел, как грабят церкви, выносят оклады, какой это разврат для человека. Это был конец любви. Поэтому сегодня только любовь спасет нас.

Она: А никакая не красота. Вот посмотрите на Окуджаву, он был моим другом почти 40 лет. Он все время повторял: «Я атеист, я не верую». Но если бы он действительно не веровал, откуда бы возник «Надежды маленький оркестрик под управлением любви»?

На следующий день после похорон Булата Ольга, его вдова, пришла к нам в Переделкино. Я вспоминала наши первые встречи. Ей было интересно, ведь мало кто знал Булата так же долго, как я, с 1957 г. Мы обсуждали планы открытия музея Окуджавы. По всей видимости, им станет дом в Переделкине.

В 1979 г., после выхода альманаха «Метрополь», на головы его составителей посыпались обвинения. Двух самых незащищенных — Виктора Ерофеева и Евгения Попова — исключили из Союза писателей. Липкин и Лиснянская вышли из Союза в знак протеста. И тем самым Семен Израилевич ни много ни мало подорвал дружбу братских советских народов. Его, одного из крупнейших переводчиков республиканской литературы, запретили публиковать. Говорят, что в ответ на все «ахи» и «охи» по этому поводу тогдашний литературный начальник Сергей Михалков резюмировал: «Не надо паники. Мы найдем другого Липкина». Да так и не нашел.

Он: Наибольшим преследованиям подверглась Инна Львовна. Наверное, из-за того, что я — старше, что участник войны, что как переводчик был в своем деле довольно известен, даже награжден всякими почетными званиями. Самое страшное, чего я боялся, — что ее вышлют, а меня оставят. Что нас разлучат.

Она: А мне сегодня вспоминается только смешное…

Он: Например, мне сообщили, что жители Фрунзенского района, возмущенные тем, что мы живем с ними рядом, потребовали нашей высылки. Это было уже в 1986 г. Я отвечаю: «Не все жители возмущены. Есть один видный житель, который не только не возмущен, но и желает мне здоровья и творческих успехов». Они встрепенулись: «Кто?» — «Военком Фрунзенского района. Именно он вручал мне орден Отечественной войны в годовщину Победы».

Но никакого впечатления мой ответ не произвел. Я надеялся на смущение, хотя бы на улыбку, но они продолжали смотреть жестко.

А вскоре после этого я перенес операцию. Инна Львовна, а она неотрывно находилась в больнице, должна была поехать домой, чтобы подготовить нашу небольшую квартирку к моему «лежанию»: зашить меня собирались только через несколько месяцев. Не успела она открыть дверь, раздался телефонный звонок: «О вас опять говорила „Свобода“». А Инна Львовна в ответ: «О Горбачеве „Свобода“ говорит целый день, а вы его не трогаете».

Она: Это был последний разговор. Я пригрозила, что дам телеграмму Горбачеву: «Уважаемый Михаил Сергеевич, почему о вас можно говорить по „Свободе“ круглосуточно, а обо мне никогда?» И звонить действительно перестали. Это был март 87‑го года.

Если честно, я вспоминаю это время как благословенное, мы много писали, хотя и без надежды на публикацию. Они придирались, издевались, хотели обидеть. Например, как вам такой пассаж? Вот, говорят, вышел сахаровский сборник. И в нем — ваши произведения. И еще, между прочим, творения «вашего друга, мужа, непонятно кого, этого, как его, в общем, Липкина».

Он: Кроме того, в то время специально распространялись слухи, что мы вышли из Союза не в знак протеста против исключения Попова и Ерофеева, а чтобы облегчить себе выезд за границу. А мы вообще не собирались уезжать.

Она: Я, наверное, очень хитрая. Уже на первом допросе мне удалось — правда, нечаянно — выбить из-под них табуретку. Я сразу поняла, что они будут настаивать на нашем отъезде. Потому что не понимали, не думали, не представляли себе, что такое настоящие идеалисты. Потому что считали, что все должно быть материально оправданно и обоснованно.

Он: Забавно, но их надежды на наш отъезд даже сыграли нам на руку. Мы тогда жили только на две пенсии: Инны Львовны по инвалидности и мою по возрасту. Но незадолго до этого я перевел огромный бурятский эпос. Выплаченные 60 процентов гонорара оставил в прежней семье. И во время гонений мы получили остальные 40 процентов: они просто испугались, что мы уедем и потребуем эту сумму уже в валюте.

Она: Они говорили: «Там, на Западе, уже есть один, которым гордятся (имея в виду Бродского). Но вы здесь, и мы не позволим, чтобы гордились вами». А я отвечала: «Кто вам мешает, публикуйте меня и гордитесь мною здесь».

Как и прежде аполитичные, Семен Израилевич и Инна Львовна недавно попали на страницы газеты «Завтра». С самыми лестными для себя эпитетами: газета напечатала сообщение о том, что «наши прекрасные поэты Семен Липкин и Инна Лиснянская» обвенчались. И прокомментировала: да как же они, столько лет писавшие все больше о Христе, жили необвенчанными, попросту говоря, в блуде? Но газета в который раз обманулась: никакого венчания не было и быть не могло. Семен Израилевич и Инна Львовна принадлежат к разным религиозным конфессиям.

Она: Мне кажется, что вопрос о Боге — это самый щекотливый вопрос в любви. Ведь эти отношения еще более интимны, чем отношения между мужчиной и женщиной. Я не ортодоксально верующий человек. Мать была армянкой, бабушка и няня крестили меня втайне от комсомольцев-родителей. Сегодня, когда всех по разным причинам потянуло в церковь, я хожу туда все реже. В своей комнате держу икону, зажигаю лампадку. Когда хочу, молюсь. Во мне никогда не было обязательной церковности. Никакого агрессивного отношения, как у некоторых сегодняшних неофитов. Может, я не права и говорю нечто антицерковное, но ведь верно было сказано: не человек для субботы, а суббота для человека.

Он: Я верующий иудей. В прежние времена, когда был поздоровее, я пытался следовать некоторым обрядам. Всегда постился. Однажды во время войны, когда служил в Кронштадте, пропустил пост: мы тонули, и я даже не знал, в какой день его следует соблюдать. Это мой грех.

Но я люблю Христа. Я считаю, что Нагорная проповедь, хотя она во многом повторяет слова иудейского пророка Исайи, есть величайшее творение человеческого разума. Я не могу принять святую Троицу. Но это не значит, что православный человек мне чужд. Я люблю Инну Львовну, люблю все, что ей дорого. И ее крестик кажется мне таким трогательным…

18 сентября 1997

22 года спустя…

После этой беседы прошло 22 года. После земных жизней Инны Лиснянской и Семёна Липкина — 5 и 16 лет. Земная жизнь Лидии Чуковской завершилась 23 года назад. Учитывая различие их религиозных ориентаций, можно думать, что разными у них были и представления о жизни после смерти.

Самое интересное свидетельство я нашел у (неверующей) Лидии Чуковской. После исключения ее – в 1974 году – из Союза советских писателей и, значит, запрета на публикации, она продолжала работать над своими рукописями и так объяснила это: «Ведь не с самозванцев же[, исключавших ее,] спросится на Страшном Суде, а с меня”. А в дневнике 1977 года рассказ об очередной встрече с Сахаровым она завершила словами: «Да хранит его Бог».

По свидетельству (православной) Инны Лиснянской, Лидия Чуковская нередко заканчивала разговор словами: «Дай Бог вам сил и здоровья!», а о книжке стихов сказала: «Стихи ваши трагичны, но утешительны, и это богоугодно». «Свое неверие в Бога Чуковская декларировала», пишет Лиснянская и не придает этому особого значения: мало ли что человек декларирует, «важно, как поступает».

Перед нами трое инаковерующих для канонов любой конфессии: иудей любит Христа, православная считает, что дела важнее веры, атеистка чувствует ответственность пред Высшим Судией и надется, что Он будет охранять дорогих ей людей.

Что связывало этих разноверующих людей? Быть может, вера в поэзию, как самый точный язык, чтобы говорить о самом главном? Это было важным, но вряд ли определяющим.

Способность чувствовать язык поэзии даруется не за какие-то заслуги, а как цвет глаз. Такая способность была дарована советскому поэту и партийному функционеру Сергею Наровчатову. Не будь у него поэтического таланта, не дружили бы с ним в 1930-е годы Павел Коган, Михаил Кульчицкий, Михаил Львовский, Давид Самойлов и Борис Слуцкий.

Лет десять назад мне довелось беседовать с поэтом Наумом Коржавиным об этой поэтической компании и о странном номенклатурном взлете Наровчатова до секретаря СП СССР, главного редактора журнала «Новый мир», члена Московского горкома КПСС, депутата Верховного Совета РСФСР, Героя СоцТруда. Все молодые поэты той компании изо всех сил старались разглядеть в действительном настоящем горячо желаемое коммунистическое будущее. Лучше всех это получилось у Наровчатова. Его первые книги были изданы в 1948 и 1952 гг., в самый мрачные период сталинизма, а первые книги его друзей – лишь после смерти Сталина. В 1974 году под эгидой Наровчатова исключили из советских писателей Лидию Чуковскую, а в 1979-м — Семена Липкина и Инну Лиснянскую.

При всем при том Наровчатов продолжал писать стихи, и Коржавин прочитал мне по памяти:

Много злата получив в дорогу,

Я бесценный разменял металл,

Мало дал я Дьяволу и Богу,

Слишком много Кесарю отдал.

Потому что зло и окаянно

Я сумы страшился и тюрьмы,

Откровенье помня Иоанна,

Жил я по Евангелью Фомы.

В строках жило чувство хоть и мутное, но сильное. Потом я нашел это стихортворение, датированное «Между 1954 и 1956». Оказалось, что Коржавин прочитал лишь первые две строфы. А следующие три — «медь звенящая» (по моему нескромному мнениию). Присмотревшись к первым двум, я попробовал разогнать муть. И пришел к выводу, что автор не верит ни в Бога, ни в Дьявола. Злато своих способностей получил, неизвестно откуда, вероятно, от матери Природы. Не верить в Кесаря до 1953 года он не мог, служил ему за страх, а не за совесть, исправно получая заработанную плату. В период «между 1954 и 1956», когда Кесарь уже упокоился, но еще не прояснилась линия Партии, поэт пребывал в глубокой растерянности, каковую и выразил во первых (восьми) строках своего послания потомкам. Когда же, после 20-го съезда в 1956-ом, линия выяснилась, продолжил службу, уже не за страх, а за самое обычное злато номенклатурных благ.

Не все засохло в душе “литературного генерала” Наровчатова, судя по тому, как его воспринимал друг юности Давид Самойлов. К этому добавим и жизненную потребность смачивать душу водочкой, о чем Наровчатов поведал в стихе «Пёс, девчонка и поэт». Согласно вики-сведениям, он 14-летним «в 1933 году вместе с матерью переехал в Магадан, где в заключении находился его отец», а 4 года спустя поступил в московский ИФЛИ, где и сдружился с пятью молодыми поэтами. Друзья не знали о его колымском прошлом. Не знаю подробностей и я, но, имея представление об устройстве советской жизни в окрестности 1937 года, могу предположить какую-то связь Магадана с его партийным генеральством. И на основании всего вышеизложенного рискну заподозрить Сергея Наровчатова в убеждении, что «нет правды на земле, но правды нет и выше». И, соответственно, нет никакой свободы, никакого неотъемлемого права человека на свободу. А есть лишь кесари разного ранга и рабская служба разного рода.

Вернемся к троим разноверующим поэтам, которых Наровчатов — по долгу службы – исключил из Союза советских писателей, который, согласно уставу, ставил «генеральной целью создание произведений высокого художественного значения, насыщенных героической борьбой международного пролетариата, пафосом победы социализма, отражающих великую мудрость и героизм коммунистической партии» и объединял «литераторов Советского Союза, участвующих своим творчеством в борьбе за построение коммунизма».

Ни Лидия Чуковская, ни Семен Липкин, ни Инна Лиснянская не отражали мудрость коммунистической партии и не боролись за построение коммунизма. И все трое свято верили в неотъемлемое право человека на свободу. Двое из них могли обосновать свою веру замыслом Бога о человеке. Лидии Чуковской обоснование не требовалось, право на свободу она считала самоочевидной истиной. Именно вера в свободу мысли и свободу воли человека объединяла этих троих.

Почему Лидии Чуковской религиозное обоснование для ее веры в свободу не требовалось и было невозможно, это тайна ее души и загадка биографии. На склоне лет она вспомнила свои первые церковные впечатления:

«По воскресениям бабушка водила меня и Колю в куоккальскую церковь. Церкви я боялась. Там все пугало меня. Мрак, свечи, огни свечей, тщетно пытающиеся справиться с мраком, сырые темные углы, холод, непреклонные лики святых. Человек, прибитый гвоздями к кресту! – о, как хотелось от этих окровавленных гвоздей, от этого поникшего белого тела, из мрака поскорее на волю! к деревьям! к солнцу! к птицам! к волнам! Из смерти в жизнь! Такие слова, как грех, искупление, распятие, пугали, и мучили, и ничего не объясняли. А воображение горело. Выйдя из церкви, долго всматривалась я в свои ладони, а потом в доски забора и в ящик с молотком и гвоздями. Вот таким молотком по такому гвоздю да не в доску забора, а в ладонь… Один раз в сарае, в полутьме, я вынула из ящика гвоздь, молоток, приставила к ладони гвоздь – нацелилась! – и не ударила. А добрый Бог сделал так, чтобы его родному сыну гвоздями проткнули ступни и ладони!»

Судя по яркости этих воспоминаний, убедительность детских чуств и мыслей осталась в силе и на восьмом десятке. Восприимчивость к религиозным образам и способность мирно согласовать их с логикой коренятся где-то в глубине души, определяя тип мышления данного человека. Столкновение образов, чувств и мыслей может иметь разные результаты от полного отвержения чего-то одного или «еретического» преобразования до полной гармонии. Но моральная общность определяется не столько особенностями внутренней жизни, сколько культурным содержанием жизни в миру, ценностями, оценками и поступками. Культурная общность имеет, разумеется, происхождение общеисторическое и биографическое, у каждого свое особое. Религиозно-образные идеи и ритуалы – мощный инструмент многовекового формирования культуры, но конкретный человек не обязан держать всю эту историю в голове, и не помнит семейных обстоятельств своих первых приобщений к культуре в возрасте «от 2 до 5» и даже раньше, как не помнит свое приобщение к родному языку.

Лидия Чуковская, как и Семен Липкин с Инной Лиснянской, выросла в культуре, пропитанной библейским мировосприятием, важнейшим земным содержанием которого было представление о человеке, наделенным неотъемлемым правом на свободу? Ограниченным лишь таким же правом другого. Поэтому, при всех их различиях, им было так легко и хорошо друг с другом.

Нейробиолог-атеист объяснить это вряд ли сможет, если он не объяснил себе, почему ему «нравится быть рядом с религиозными людьми» и почему его «трогает их жизненная позиция».