Геннадий Горелик

Мир цивилизаций с научной точки зрения // Знание-Сила, 2016, №1-6

Мир цивилизаций глазами Николая Лескова и Владимира Соловьева

Патернализм или ответственная свобода?

Уроки истории науки для свободолюбов

«Знание — сила», 2016, № 4

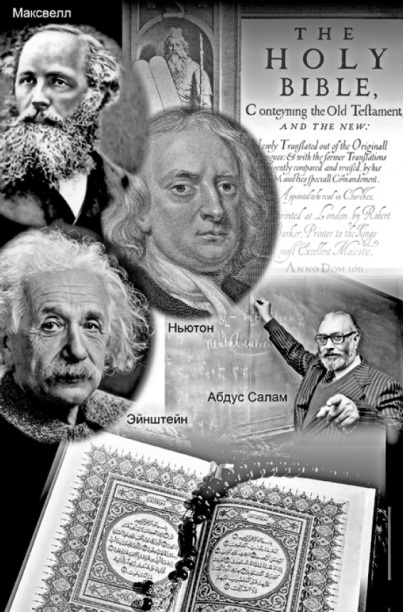

Молитва Максвелла

Религиозный инстинкт Эйнштейна

Библейские теисты и библейские атеисты

Церковь доброй воли… к познанию

Разглядывать социальную историю Нового времени помогает идея Владимира Соловьева о Европе средневековья, как «полуязыческой и полухристианской». Поскольку речь идет о положении человека и укладе общественной жизни, предпочтительны более нейтральные и точные синонимы, обсуждавшиеся в предыдущей статье – патернализм и свободовластье.

Власть патерналистская более всего озабочена поддержанием своего «отцовского» авторитета, а главная задача власти христианской, «на любви основанной», как пишет Соловьев, — «привлекать к себе государство и общество и постепенно уподоблять их себе», «делами заботясь о том, чтобы царствие Божие пришло в мир и чтобы воля Божия исполнилась не на небе только, но и на земле». Беда в том, что церкви и на востоке и на западе Европы – православная и католическая, после установления христианства государственной религией, приспосабливаясь к языческому большинству и стремясь к мирской власти, забыли свое назначение. А протестанты, во имя личной свободы совести и разума, отвергли саму роль церкви.

Соловьев надеялся, что христиане, излечив болезни своих церквей, объединятся. Эта мечта, однако, не помешала ему заметить, что прогресс «в духе человеколюбия и справедливости, т.е. в духе Христовом», шел уже несколько веков и делался в основном неверующими. Им же он приписал прогресс науки:

«На Западе ум человеческий, возмущенный насилиями и ложью католичества, отрешился от религиозного начала и, развивши свою самодеятельность, создал вне христианства отвлеченную рациональную философию и натуралистическую науку, против которых все усилия католической теологии оказались безуспешными».

Православие, по его мнению, должно было, но пока не сумело показать, что «может сочетать веру религиозную со свободной философской мыслию и откровения божественной жизни с открытиями человеческого знания». Соловьев сочувствовал «сознательно неверующим», которых средневековые клерикалы, по его выражению, заранее приучали к вечным адским мукам посредством мук земных. Однако он не пояснил, как будущее объединенное христианство будет воспринимать неверующих и инаковерующих.

Молитва Максвелла

За век, прошедший после смерти Соловьева, ничто не подкрепило его мечту о церковном «всеединстве», и сам он к концу жизни, похоже, от этой мечты отказался. Зато историки получили гораздо более полное представление о рождении современной науки. Стало ясно, что все ее основатели были библейскими теистами. И уже в 19 веке, третий (после Галилея и Ньютона) великий преобразователь физики, Максвелл, писал другу, что «Христианство – то есть религия Библии – это единственная форма веры, открывающая всё для исследования. Только здесь все свободно. Можешь летать до краев мира и не найдешь иного Бога, кроме Автора Спасения. Можешь обыскать всю Библию и не найдешь текст, который остановит тебя в твоих исследованиях». А в бумагах великого физика нашли молитву:

«Боже Всемогущий, создавший человека по образу Твоему и сделавший его душой живой, чтобы мог он стремиться к Тебе и властвовать над Твоими творениями, научи нас исследовать дела рук Твоих, чтобы мы могли осваивать землю нам на пользу и укреплять наш разум на службу Тебе…».

Соловьев учился на физико-математическом факультете университета и в своих гуманитарных сочинениях эффектно использовал естественнонаучные доводы, однако он не знал, что и Галилей, и Ньютон, и Максвелл воспринимали Библию столь же серьезно, как исследования природы, церковные догматы — столь же критично, как научные, и в религии мыслили столь же свободно, как и в науке.

Вера и разум на самом деле успешно соучаствуют в жизни науки. Вера в фундаментальную закономерность мира и в способность человека открыть эти законы необходима для начала исследования, для настойчивости и изобретательности исследователя, а разум сопоставляет теоретические изобретения с опытом и проверяет эти сопоставления на прочность, т.е. объективность.

Успешно занимаются наукой и атеисты, если указанный предмет веры кажется им «самоочевидным». А научный оптимизм библейских теистов еще и следует из их религиозного мировосприятия. Преобразователи физики — изобретатели новых фундаментальных понятий — атеистами не были, что вовсе не мешало их сотрудничеству с неверующими коллегами. Явный атеист и друг Ньютона – астроном Э. Хэли (Галлей) иногда даже ехидничал над религией в его присутствии, а в ответ слышал лишь спокойное: «Я изучал эти вещи, а Вы — нет».

Такая духовная свобода, вероятно, была бы по душе Соловьеву, несмотря на то, что Ньютон отвергал догмат Троицы, как небиблейский. Глубокая «еретическая» религиозность Ньютона раскрылась по-настоящему лишь в 20 веке вместе с его рукописным архивом. Этот факт, огорчая и атеистов и церковных теистов, дает возможность понять источник духовной свободы в истории нового времени.

Религиозное мировосприятие великих преобразователей науки не просто совмещалось с их научным творчеством, но и помогало им, если верить Эйнштейну, сказавшему, что «религиозные инстинкты вносят свой вклад, помогая нашей мыслительной способности прийти к ее наивысшим достижениям».

Религиозный инстинкт Эйнштейна

Что Эйнштейн назвал «религиозными инстинктами»? Явно не какие-то теологические теории, а нечто, подобное аксиомам в геометрии или постулатам в физике, — утверждения, «не требующие доказательств» из-за их «самоочевидной» истинности. В точных науках, однако, истинность аксиомы или постулата можно подкрепить наглядными демонстрациями с помощью геометрических чертежей и физических опытов. Такие демонстрации убедят всякого человека науки, независимо от его культурной принадлежности. В делах же гуманитарных то, что убедительно и даже «самоочевидно» для людей одной культуры, в другой культуре может быть совершенно чуждым.

Религиозную веру Эйнштейн узнал «собственнодушно» в детстве, когда, к удивлению нерелигиозных родителей, стал глубоко верующим. Однако еще до религиозного совершеннолетия (в иудаизме это – 13 лет) он обнаружил, что рамки традиционной религии для него тесны, и перешел, по его собственным словам, к «прямо-таки фанатическому свободомыслию», но не к атеизму.

Эйнштейн многажды высказывался о религии: то с иронией — о «профессиональных» атеистах и теистах, то вдохновенно — о своем религиозном чувстве, истоки которое видел «во многих псалмах Давида и в некоторых книгах библейских пророков». При этом заявлял, что верит в Бога, «являющего себя в гармонии всего существующего», но не в личностного Бога, который «занимается поступками и судьбами людей». И пояснял, что может понять «нежелание применять слово ‘религия’, когда имеется в виду некий эмоциональный настрой, наиболее очевидный у Спинозы», однако он, Эйнштейн, «не нашел лучшего выражения, чем ‘религиозная’, для уверенности в рациональной природе реальности, доступной человеческому разуму. Там, где отсутствует это чувство, наука вырождается в бескрылый эмпиризм». Познаваемость мира Эйнштейн считал «чудом, которое лишь усиливается по мере расширения наших знаний».

Он не заявлял торжественно, что за этим чудом видит Творца, но именно это выражал шутливо, когда говорил: «Господь изощрен, но не злонамерен»; «Больше всего мне хочется знать, как Бог создавал этот мир, что Он думал при этом и мог ли Он создать мир иным».

Какова доля правды в этих шутках и где тут религиозный инстинкт? Это нешуточный вопрос, поскольку шутка – одна из форм иносказания, а о Боге Библия не зря говорит языком иносказаний – притч, аллегорий, метафор. В естественном языке, отражающем реальную земную жизнь, нет и не может быть прямых слов для точного описания незримого Творца Вселенной, пребывающего вне времени и пространства. По словам Галилея: «Библия, убеждая в истинах, необходимых для спасения, нередко использует иносказания, понятные даже людям необразованным. А прямое значение слов было бы богохульством, когда, например, говорится о руках и глазах Бога, о Его гневе и сожалении, о Его забывчивости и незнании будущего».

Шутливо-уверенные высказывания Эйнштейна о Боге и о мире, как гармонии всего сущего, открывают нам человека, знающего, что Творец доброжелателен к людям – особенно к тем, кто старается познать мир. Человек этот чувствует себя вправе смотреть на Бога вблизи, задавать Ему вопросы и пытаться разгадать Его мысли (изрядно преуспев в этом).

В таком «эмоциональном настрое» и можно видеть религиозный инстинкт, который помогал Эйнштейну, как и его великим предшественникам от Галилея до Планка, окрылял разум, гарантировал творческую свободу и укреплял настойчивость в познании мира. Этот религиозный инстинкт – плод библейского мировосприятия, в котором отеческая любовь Бога-законодателя к своему главному творению – Человеку, открывает для того путь «спасения», как путь познания Творца через познание его творений – «гармонии всего сущего».

Инстинкт этот, разумеется, не врожденный, а усвоенный в процессе приобщения к культуре, сначала в семье, затем в обществе. Процесс этот не требует участия в религиозных ритуалах и даже чтения Библии. Его можно впитывать из окружающей жизни, из книг, а в наше время даже из интернета.

Но, может быть, всякий человек, посвятивший себя науке, уже имеет указанный «религиозный инстинкт»? Что это не так, показывает история исламской цивилизации, священное писание которой, казалось бы, близко к Библии — многие ее персонажи упоминаются в Коране.

Пять веков, начиная с 8-го, длился Золотой век Ислама, когда арабоязычная наука превосходила все другие, осваивая достижения античности, Индии и Китая, и добавляя собственные. Тогда под властью исламских правителей в науке свободно и плодотворно сотрудничали люди разных религий. Ситуация стала меняться в 12 веке, когда исламские теологи, проверяя науку на соответствие с Кораном, обнаружили, что уже сама цель найти какие-то законы природы не совместима с Исламом, ибо противоречит всемогуществу Аллаха. Ведь Аллах, как считали теологи, после каждого момента времени разрушает Вселенную, а затем создает ее заново по своей абсолютно свободной воле.

Принципиальное отличие Корана от Библии состоит в определении места человека в мире. Согласно Библии, человек создан как подобие Бога, а Коран утверждает, что Аллаху никто не подобен: «Творец небес и земли! Он создал для вас супруг из вас самих, а также скот парами. Таким образом Он размножает вас. Нет никого подобного Ему, и Он — Слышащий, Видящий» (Коран 42:11)

Исламские теологи подчеркивают это различие, видя в библейской фразе примитивный языческий антропоморфизм и … свидетельство искажения некоего исходного текста.

Подобие, однако, вовсе не обязательно характеризует внешние телесные формы. Гораздо важнее способность к творчеству, к созиданию совершенно нового, чего еще никогда не было. Такая способность имеется лишь у Бога и Человека, что говорит не об антропоморфизме, а о тео-антропо-центризме.

Богоподобность человека подкрепляется всем содержанием Библии, которое совмещает всемогущество Отца Небесного и личную связь с Ним. Именно ощущение такой связи позволяет героям Библии вести себя рискованно свободно, вступать иногда в дерзкие диалоги с Богом, что немыслимо для Корана. Если в Библии идеал – свободное служение Богу в просвещении человечества, то в Коране – покорность (что и означает слово «Ислам»).

Свободолюбы жили и в странах Ислама, особенно в его Золотой век, в конце которого Омар Хайам, математик, философ и поэт, написал нечто весьма библейское:

Цель творца и вершина творения — мы,

Мудрость, разум, источник прозрения — мы,

Этот круг мироздания перстню подобен, —

В нем граненый алмаз, без сомнения, мы.

Перевод этот принадлежит к европейской, т.е. библейской, культуре, и к ней оказался очень близок сам автор, судя по его евро-популярности. Быть может, потому, что он не подчинял все свои мысли и чувства Священным писаниям?

Несовместимых мы всегда полны желаний:

В одной руке бокал, другая — на Коране.

И так вот мы живем под сводом голубым

Полубезбожники и полумусульмане.

Вольномыслие ученого поэта не нравилось блюстителям Ислама, а в следующие века стало немыслимым и смертельно опасным. Религиозный инстинкт, воцарившийся с окончанием Золотого века Ислама, может объяснить, почему, несмотря на богатое научное наследие средних веков, к развитию физики после Галилея не подключился никто из мусульман.

Лишь в 1979 года первую и пока единственную Нобелевскую премию по физике получил Мухаммад Абдус Салам. Он считал себя мусульманином, однако на его родине в Пакистане, как и в других исламских странах, религиозное движение, к которому он принадлежал (Ахмадийя), признанно еретическим и подвергается преследованиям. Происхождение «религиозного инстинкта» Салама (сходного с Эйнштейновским) – задача для его биографов, но само глубокое приобщение к современной науке и европейской культуре могло приобщить его к тому «эмоциональному настрою» на познание «гармонии всего сущего», о котором говорил Эйнштейн. Этот настрой и есть вера в закономерное мироздание и в способность человека познать его устройство.

Но если «религиозные инстинкты» важны для людей науки с их силой интеллекта, свободой мысли и чувством реальности, то тем более они могут влиять на образ мыслей и общественное поведение людей вне науки.

Библейские теисты и библейские атеисты

Перейти от жизни науки к общественной жизни нам поможет Локк, близко общавшийся с Ньютоном, а также Джефферсон и Франклин, которые, опираясь на идеи Локка, создавали новое государство – новое географически и социально-исторически. Эти верующие приверженцы свободы не погружались в дебри теологии. Их религиозное мировосприятие выразил ироничный вопрос Ньютона: «Неужели Христос посылал своих апостолов преподавать метафизику простым неученым людям, их женам и детям?!» и пословица, ставшая, благодаря Франклину, самой американской: “Бог помогает тем, кто помогает себе сам”.

Сутью христианства Ньютон считал ответ Иисуса на вопрос, какая заповедь в Законе самая главная: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя».

Краткий этот ответ убедителен, однако, лишь для библейского теиста (каковым был и «законник», задавший вопрос Иисусу). Вне библейского мировосприятия совершенно непонятно, что значит Бога любить (а не только почитать или бояться), почему на вопрос об одной главной заповеди Иисус указал две, почему вторая заповедь «подобна» первой, и почему, наконец, эти заповеди надо выполнять. Все эти «непонятки» исчезают для того, кто ощущает на себе любящий и взыскательный взгляд Отца небесного, сотворившего мир для человека и его миссии. Зная, что другие люди столь же родственны Богу, понимаешь и вторую заповедь, дающую единственную практическую возможность выполнить первую.

Во времена Франклина, как и во все времена, были люди, которых Бог создал атеистами. Для них первая заповедь не имела смысла: невозможно любить того, кого нет. Вторая заповедь вполне осмыслена, но нуждается в обосновании.

Это ясно понимал Томас Пэйн, англичанин, горячо защищавший Американскую революцию своими публикациями. Он открыто отвергал все церкви, как инструменты порабощения людей, и изобличал «несуразности» в Библии. Однако в книге «Права человека», отвечая на вопрос о природе этих прав, он обратился «к тому времени, когда человек вышел из рук своего Создателя» вместе с «божественным принципом равных прав человека». И уверено заявил, что «от Бога получает жизнь каждый ребенок, рожденный в мир. Мир для него столь же нов, как и для первого человека, и его естественное право в этом мире того же самого рода».

Читателям-скептикам англо-американский свободолюб предложил и просто-исторический взгляд:

«Рассказ Моисея о сотворении, принятый ли как божественно авторитетный или просто как исторический, утверждает единство или равенство человечества. Выражение не допускает разногласий: “И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему. По образу Божию сотворил Он его; мужчиной и женщиной сотворил их”. Указано лишь различие полов, но никаких иных. Если это не божественное, то по меньшей мере историческое подтверждение того, что равенство людей – учение не современное, а древнейшее из записанных. Естественные права человека – это фундамент всех его гражданских прав”.

Убедительность такого обоснования зависит от самовосприятия человека, которое, в свою очередь, зависит от воспитания. У основателей нового государства в Америке воспитание было глубоко библейским: в родительском доме каждого из них главной книгой была Библия, которую читали и обсуждали. При таком воспитании даже человек, которому — по складу его мышления — предстоит осознать себя атеистом, из своего детства с большой вероятностью вынесет веру в достоинство человека, в личную свободу и в верховенство права. И с не меньшей вероятностью такой «библейский атеист» передаст эту веру своим детям — своим отношением к ним. Так – от родителей к детям — передается всякая глубокая культурная традиция. Если родитель видит в своем ребенке не просто приплод в домашнем хозяйстве, а дар Божий и чудо развития свободной личности, то и ребенку гораздо легче осознать себя такой личностью.

При этом способность верить в Бога вовсе не обязательно наследуется. Нередко в религиозной и даже воцерковленной семье вырастает человек, не имеющий такой способности, и, наоборот, в семье атеистической вырастает человек, открывающий в себе потребность в религиозном мировосприятии.

Церковь доброй воли… к познанию

«Есть тайна веры и тайна неверия», — заметил наш современник, архангельский священник Иоанн Привалов, размышляя о неверующих людях, у которых он и его прихожане учились духовной свободе и жизненной отваге.

Тайну веры и неверия изучали недавно психологи Гарвардского университета. И не нашли никакой связи между склонностью к религиозному взгляду на мир и социально-культурными характеристиками человека – образованием, интеллектом, доходом, (не)религиозностью семейного окружения, политическими предпочтениями и т.д. Нашли, однако, связь с типом мышления человека: интуитивный тип мышления гораздо чаще сочетается с верой в Бога, чем аналитический. А тип мышлении определяется тем, что преобладает — воображение или логический анализ.

Этот результат не противоречит мысли о тайне веры и о том, что вера – это дар Божий. Просто, значит, дар этот включает в себя определенный тип мышления. В делах мирских, для решения разных задач, разные типы мышления имеют свои преимущества и недостатки. В физике, например, интуитивный и аналитический типы мышления олицетворяли Эйнштейн и Ландау. Эйнштейн говорил, что воображение важнее знания, поскольку знание ограничено, а воображение может охватить целый мир. В главном деле Эйнштейна – в поиске фундаментальных законов – только воображение способно изобрести новые понятия, на основе которых можно построить новую теорию. И это ему не раз удавалось. Но воображение способно породить и мираж, который рассеется лишь в результате логического анализа. Так с Эйнштейном тоже было не раз. А главным делом Ландау было строить конкретные теории определенных физических явлений на основе уже известных фундаментальных понятий, что ему не раз удавалось. Ему, однако, также довелось несколько раз крупно ошибиться в оценке предлагаемых новых – неизбежно сыроватых – идей. В полном соответствии с психологами Гарварда, Ландау был абсолютным атеистом.

Но если вера — дар Божий, то как понимать неверие? Миролюбивые атеисты иногда говорят: “Что поделаешь, если Бог сотворил меня атеистом?!” Принимая этот иронично-правдивый ответ всерьез, можно сказать, что неверие — это порученье Божье, и трудное к тому же, поскольку атеист о нем не знает, даже если и завидует верующим (как, например, нобелевский лауреат Виталий Гинзбург). С атеистической точки зрения разнообразие типов мышления можно понимать как залог жизнеспособности и плодотворности культуры.

Так или иначе, история свидетельствует, что среди самых умных и достойных всегда были и теисты и атеисты. А история современности показывает, что людей сознательно верующих и сознательно неверующих может прочно соединять моральный идеал свободовластия.

Яркий пример – обстоятельная переписка 1974-75 годов между православным священником Сергеем Желудковым (1909-84) и атеистом физиком Кронидом Любарским (1934-96), заключенным тогда в лагере. Переписка показывает глубокую взаимную симпатию и единомыслие — моральную близость – на уровне второй заповеди Иисуса, и.… полное взаимонепонимание на уровне первой заповеди. Внимание священника притягивали люди, как он писал, «далёкие от всякой религии», но «по своим настроениям, оценкам, стремлениям, действиям» более близкие «ко Христу, чем мы, присяжные, крещёные христиане веры». Эти люди, на его взгляд, «служат Богу совершенно бескорыстно, не ожидая себе никакой награды, никакой Вечности, из одного воистину чистого, свободного уважения». Он видел в этом чудо, таинственную «связь человека с Высшей, Вечной Человечностью нашего Господа». И ввел понятие «Церковь доброй воли», объединяющее людей, независимо от того, верят ли они в Бога.

История науки помогает объяснить поведение «неверующих христиан» их совершенно реальной связью с библейской культурой, в которой формировались их личности. А жизнь науки дает пример «Церкви доброй воли к познанию», объединившей людей разных стран и разных культур, связанных общим делом – познанием мира, без какой-то бюрократической иерархии. У этой «церкви», как у всякого живого организма, возникают проблемы, но результаты ее деятельности сильнее всего меняют жизнь человечества.

Независимо от всяких объяснений, когда речь идет о раскладе общественных устремлений и идеалов, в ту часть общества, которую Соловьев называл христианской, входят и верующие и неверующие — и библейские теисты и библейские атеисты. Остальные — правоверные патерналисты (которые могут обидеться, если их назвать, следуя Соловьеву, язычниками или идолопоклонниками). В ходе истории соотношение этих частей в разных странах менялось по-разному, в зависимости от социальных обстоятельств и от усилий конкретных личностей – просветителей и «затемнителей» данной культуры.

В истории просвещения и свободовластия каждая новая линия культурной преемственности начинается с личности достаточно сильной, чтобы принять новую картину мира. Так, например, принял библейскую картину мира взамен народного патернализма «однодум» Рыжов у Лескова. Отдельная линия может и оборваться – под давлением общества, бездетности или того, что «в семье не без урода», но, говоря обо всей совокупности таких линий в обществе, надо учитывать факторы социальные. В 16-м веке, благодаря изобретению книгопечатания, появился новый фактор. Стал доступным «учебник нового мировосприятия» — Библия. Традиционное почтение к этой книге побуждало читать ее со страстным вниманием. Новое знание распространялось за пределы узкого круга состоятельных людей и теологов, имевших доступ к рукописным книгам. В разных странах Европы по разному, в зависимости от исторических обстоятельств, менялась доля людей, ушедших от языческого патернализма к идеалу личной свободы и верховенства права. В таком изменении можно видеть содержание исторического процесса.

Таким образом, идея Соловьева о «полуязыческом и полухристианском» состоянии общества уточняется количественно и качественно. Во-первых, «полу-» значит «наполовину», фактически же доля носителей нового мировозрения может быть и меньше и больше. Во-вторых, в делах мирских неопределенные религиозные понятия «язычество» и «христианство» заменяются на тесно связанные с ними исторически, но вполне земные и цивильно звучащие «патернализм» и «свободовластие». Атеисту, верящему в личную свободу и в верховенство права, может быть неуютно назвать свое мировоззрение христианским или библейским, однако оно именно таково по историческому происхождению.

Из трех первых попыток установления свободовластия – в Англии, в Америке и во Франции, самой успешной и наименее кровавой была Американская революция, впервые в истории основавшая государство на принципах личной свободы и равенства граждан перед законом. Это естественно связать с тем, что исторические обстоятельства заселения северо-американских колоний значительно увеличили там долю сторонников «свободовластия». Поэтому и тамошние государственные институты свободовластия оказались наиболее устойчивыми и содействующими экономическому и научно-техническому развитию.

История Нового времени показала мощь творческого потенциала личной свободы и то, что потенциал этот по-настоящему реализуется лишь в обществе, основанном на верховенстве права, защищающего свободу личности.

На перепутье истории: Андрей Сахаров, Челябинск, 1989 год

Андрей Сахаров (21 мая 1921- 14 декабря 1989)

Встреча цивилизаций на краю света